واسيني الأعرج: مبيعات الكتب ليست معياراً ولكنها مهمّة لأغراض إنسانية

في حوار خاص مع موقع “بزنس برس”، يتحدث الروائي الجزائري واسيني الأعرج، عن البدايات وإسهاماته في الصحافة، عن التاريخ وعلاقته بالرواية، وحياته وارتحاله بين البلدان، مستكشفاً واقع المرأة في المجتمعات العربية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بعالم البزنس والمبيعات والشهرة.

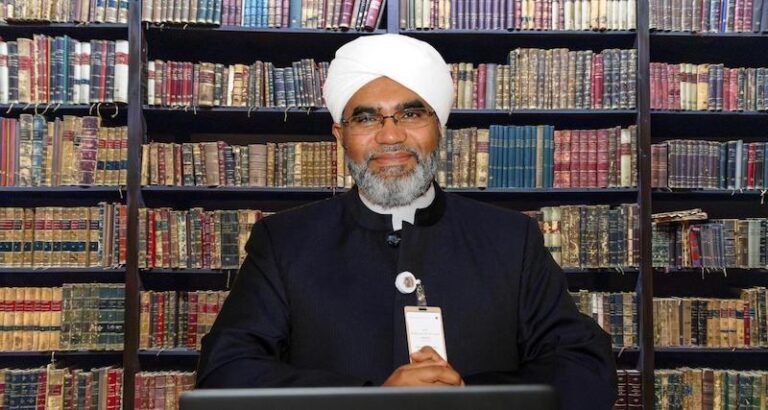

واسيني الأعرج، اسم أدبي شهير، يعرفه عشاق الروايات، هو أستاذ جامعي حاصل على الليسانس من كلية الآداب في جامعة وهران الجزائرية، والماجستير والدكتوراه من جامعة دمشق، ويشغل منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون بباريس، ويكتب باللغتين العربية والفرنسية، كما حاز على العديد من الجوائز.

فيما يلي نص الحوار مع واسيني الأعرج:

صدر لك حديثا عن دار دون للنشر والتوزيع رواية “ماروت وأنجيلا”.. ماذا تقول عنها وعن قرّائها؟

صادف 26 من شهر يناير الفائت، أول انطلاقة رسمية لـ” ماروت وأنجيلا”، إلا أنها تلقت رواجاً كبيراً من قبل الصحفيين والنقاد، كما تلقت استقبالاً جيداً جداً من قبل الجمهور على صفحاتي الإلكترونية كما على صفحة دار النشر؛ إذ أن الموضوع يمس الجمهور بشكل قوي جداً..

فأنا كتبت كثيراً في الرواية التاريخية، وكنت أحب ذلك كثيراً، ليس لأنني أريد أن أكون مؤرخاً أبداً، لكن لكي أروي وجهة نظر أخرى للتاريخ وهي ليست بالضرورة وجهة نظر مثالية؛ لكن وجهة نظر إبداعية وفنية، إذ كيف يرى الكاتب هذا العالم.

أيضاً رواية “ماروت وأنجيلا” تقع في هذا السياق؛ ومما يبدو أن المواضيع الإنسانية تهم الجمهور جداً، رغم أنها رواية صغيرة، وقد تكون من أصغر رواياتي.

لنذهب إلى الماضي، إذ في الحديث عن علاقة الرواية بالتاريخ، تحديداً في رواية “البيت الأندلسي” تتطرق للأندلس وتاريخها، هذه الحقبة المهمة في العالمين العربي والأوروبي والإسباني بشكل خاص، حيث تتطرق أيضاً لمعاناة المورسكيين.. إلى أي حد يمكن الحديث عن هذه الأصول التاريخية باعتزاز؟

في العشرين سنة الأخيرة، تحديداً منذ كتابة “الأمير”، وكانت نيتي من الكتابة هي تكريم شخصية عظيمة؛ ألا وهي الأمير عبد القادر الجزائري، والذي اتسم بصفتين حضاريتين، ما تزال حيتين إلى اليوم. السمة الأولى وهي الدفاع عن الحق المشروع، فما نراه اليوم في فلسطين شبيه تماماً لما حدث في الجزائر من استعمار استيطاني؛ هذا الاستعمار الذي يجب أن يخرج من الأرض.

كما أن السمة الثانية هو أن هذا الرجل بعد الحرب والمعاناة استكان نحو الصوفية والتأمل والفكر، ولكن أيضاً نحو قضايا إنسانية كبرى، مثل الحرب الأهلية عام 1860 في بلاد الشام، تحديداً في سوريا ولبنان كما اليوم، في صراع القضايا الطائفية والصراعات الدينية.

إذ كيف تدخل هذا الرجل لصالح المسيحيين، لإنقاذهم من حرب طاحنة، إذاً هذه هي الحالة بالنسبة للرواية التاريخية؛ وعليه كتبت روايتي “بيت الأندلسي” في هذا السياق للتعبير عن أن التاريخ ليس هو ما نسمعه فعلاً؛ بل هو ما يبقى فينا، إذ ما تبقى فيَ هو ليس فقط الأندلس بل مأساة الأندلسيين، وهي معاناة ملايين البشر الذين طردوا من الأندلس، لا سيما الطرد الأخير للأندلسيين في عام 1609.

أردت أن أقتبس من هذه التراجيديا، إذ لها ما يشابهها اليوم، كالشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه؛ فهذا ما نسميه بالمتوازيات؛ حيث تصبح الحالة مقبولة أدبياً وثقافياً حين يكون لها ما يوازيها في الحاضر، فإن كنا نعيد التاريخ إلى الواجهة فماذا قد نستفيد من حياة أناس القرن السابع عشر، فهم عاشوا حياتهم وأدوا وظيفتهم التاريخية وهذه الوظيفة انتهت كما يحدث في كل بلدان العالم، لكن التراجيديا باقية..

واليوم أحفاد الموسكيين، وأنا واحد منهم، يريدون أن يعرفوا الحقيقة وأن يعيدوا المعاناة إلى الواجهة حتى لا تتكرر؛ لكن ربما دون جدوى؛ الناس لها أحلامها وطموحاتها، لكننا نثق أن سيكون هناك غد جميل ومشرق وربما يكون للأشياء جدوى.

البدايات.. أكانت في وهران أم في دمشق أم باريس؟

بالنسبة للبداية في الحقيقة لم تكن في أي مدينة من هذه المدن لا في وهران ولا في دمشق ولا في باريس؛ بل كانت في قريتي الصغيرة وهي قريبة من وهران طبعاً؛ إذ جزء من بلدية تلمسان تقع على حافة البحر وهي المؤثر الأساسي..

فأولاً العلاقة كانت مع الطبيعة مع السماء الزرقاء دائماً؛ مع البحر وزرقة البحر وقوة البحر؛ ومع هذه التربة التي كنت أرى بأن أمي وأخواتي وأهل قريتي يعطونها الحياة؛ فهم كانوا يخرجون بعد صلاة الفجر ويذهبون نحو حرث تلك الأراضي وينتظرون الأمطار؛ وعندما تسقط الأمطار ينتظرون النباتات؛ والمعاناة كانت تكمن في كل يوم يرفعون رأسهم إلى السماء هل يأتي المطر أو لا يأتي، هل تأتي الشمس أو لا تأتي.

كان هنالك فترات شتوية حادة قاسية جداً؛ كما فترات صيفية ليست بسيطة؛ هذا العامل المتغير يوميا وأثره في البشر أعتقد أنه هو من منحني الرغبة في الكتابة وفي تصوير هذه الأشياء ونقل هذه الحالات الوجدانية لأنك أنت تراها لا لكونها جميلة أو محزنة؛ لكن عليك أن تنقلها.

نعم في القرية نشأت هذه الحالة ثم في مدينة تلمسانا عندما قضيت في عمق المدينة ما يقارب 8 سنوات في التعلم الإعدادي حتى القسم النهائي والبكلوريا بالإضافة إلى تعليمي في المدرسة الداخلية، إذ بدأت علاقتي مع المدينة، حيث هناك انفجرت مواهبي كما التقيت بأناس وأساتذة احتفوا بهذه الموهبة من هناك انتقلت إلى وهران.

وهران كانت حالة واعية، حالة عليا، حيث مرحلة الجامعية.. والحدث الأهم في مسيرتي وهو انتقالي للغة العربية، إذ كانت اللغة العربية ممنوعة في الفترة الاستعمارية. ومن هناك بدأت ليس انتقاماً من اللغة الفرنسية لكن الحق في استرداد هذه اللغة الأم والاحتفاء بها والكتابة بها أيضاً؛ هذه اللغة التي منحتني الكثير منهم ملايين القراء وآلاف الأصدقاء والمحبين والنصوص التي تعبر القارات وجمهور رائع وأحبة وجوائز كثيرة أيضا؛ كل هذه الحالات تحقق لي وربما هذا كلما يريده أي كاتب مما جعلت من الكتابة مسؤولية بالنسبة لي. ففي وهران توجهت نحو الرواية وربما هذه أيضاً من أهم الأحداث في مسيرتي.

ارتحلت بين بلدان عدة، إذ عشت في دمشق حوالي عشر سنوات.. لو تحدثنا عن تجربتك السورية وكيف تقيم المشهد الثقافي الراهن هناك؟

سوريا بلد عظيم حقيقة وحضاري، وهي بلدي الثاني، ودمشق تحديداً هي مدينتي الثقافية التي أخذت مني الكثير واعطتني الكثير، والتي أحببتني بالأشياء الجميلة. أقول دائما إن كتابتي ترسخت في ذلك الوقت عملياً، رغم أنني انطلقت قبل ذلك؛ لذلك لدمشق الأثر الكبير ولي العشرات من القصص الجميلة التي وقعتها مع المثقفين السوريين في ذلك الوقت.

دمشق كانت وجهتي بعد وهران، حيث سافرت إليها مع وصول روايتي الكبيرة والأولى إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ وهناك التقيت بكتاب ونقاد كبار ومنهم أنطون مقدسي ومحمد خطيب وحنا مينا وأحمد يوسف؛ وغيرهم الكثير من الأسماء المهمة؛ حيث تعلمت منهم الكثير، ثم كادت الكتابة الروائية أن تكون مهنة لي.

في دمشق أيضاً درست الماجستير والدكتوراه قبل أن أسافر لباريس وتحضير دكتوراه أخرى؛ كل هذا ساهم بالنسبة لي في الناحية المعرفية وأيضاً في مجال الكتابة. دمشق شكلت رافداً عربياً عظيماً لي في 10 أعوام؛ وهذا ما كنت أبحث عنه. دعيني أقول إنني أحزن كل ما سمعت خبراً سيئاً عن سوريا، وأفرح عندما أرى البلد يستيقظ من آلامه ومن جراحاته. سوريا لها فضل كبير على حياتي الثقافية والإبداعية.

لك العديد من الروايات التي تشيد بدور المرأة؛ ففي رواية “مي: ليالي إيزيس كوبيا” تستشهد بحياة الكاتبة اللبنانية المعروفة مي زيادة، استعدت جزءاً من حياتها، ما قد يدل على دور المرأة الهام ومكانتها في حياتك.. حدثنا أكثر عن ذلك؟

طبعاً تجربة مي زيادة تجربة كبيرة في الحقيقة، لأنها تختصر وضع المرأة في المجتمعات العربية؛ فإذا نظرنا للقيمة الكبيرة لمي زيادة وما قدمته للثقافة والإبداع والترجمة والكتابة الأدبية إلى آخره، بالإضافة لكل هذا إصلاحها أيضاً لوضع المرأة العربية خصوصاً في منطقة مصر وبلاد الشام، وإذا ما قارنّاه بالمحصلة فقد وجدت نفسها بين أربعة جدران وسط مستشفى الأمراض العقلية، وكأن كل ما قامت به ثقافياً لكي يُحترم وأن يكون له دور حيوي في حياتها، قابلته بهذا السجن البشري واتهامها بالجنون..

هي لم تكن كذلك بل كانت مصابة بحالة كآبة صحية بسبب فقدانها لوالديها ولجبران الذي كان صديقاً ثميناً.. كل هذا أدى بها إلى شيء من الكآبة واليأس.. الرواية في الحقيقة هي نقد للمجتمع العربي.. كيف أننا لا نحتفي بنسائنا!

لك إسهامات كبيرة في مجال الصحافة، إذ بدأت مسيرتك في مجال الكتابة كصحفي ومحرر في إحدى الصحف.. أين يتجه واقع الصحافة العربية؟

نعم، عملت في الصحافة بالسبعينيات، ولكن ليس كحرفي، عملت لصحف خارجية حينها كنت طالباً في الجامعة، وكانت هناك حاجة لي بالجانب المادي، إذ كان هناك شواغر لمترجمين في جريدة الجمهورية والتي كانت اسمها “دار ببليك”؛ تصدر باللغة الفرنسية، وأنا كنت مزدوج اللغة بالإضافة للغة الإسبانية، هناك قمت بالترجمة لكبار الصحفيين من الفرنسية إلى العربية، وتعلمت منهم الكثير..

أنا تخصصت لترجمة الصفحة الثقافية، بالإضافة إلى مهام أخرى، منها الكتابة في الجريدة. كنت سعيداً بالتجربة، وكانت بالنسبة لي مدرسة تعلمت فيها أشياء كثيرة، ورأيت آنذاك مواقف الصحفيين الذين يدافعون عن القضايا الإنسانية بعزيمة؛ فالكثير من المواضيع كانت ممنوعة الحديث عنها في الجزائر، إلا أن الصحفيين كانوا يكتبون عنها بشجاعة، البعض من هؤلاء الصحفيين تعرض للاعتقال والكثير منهم غادروا الجريدة، لكن هؤلاء الأشخاص لم يتخلوا عن مواقفهم.

لذلك أقول بفخر إنني تعلمت الكثير منهم، لكن للأسف اليوم الصحافة لم تعد لديها المساحة الديمقراطية، ولو أن في الجزائر أيضاً كان هناك صعوبات جداً، إلا أن الصحفيين كانوا يكتبون وينتقدون الكثير من المسائل، فالصحافة لا يمكن أن تنشأ إلا ضمن فضاء ديمقراطي. أرى أنه لا يمكن لصحافة ما أن تتطور دون الديمقراطية وحرية القلم والتعبير، كما لا يمكن لمجتمع ما يقفز قفزة نوعية وأن يخرج من هذا الإطار الضيق دون ذلك.

خلال رحلة فريدة استمرت منذ أوائل الثمانينات حتى يومنا هذا، حيث بلغت رواياتك حداً كبيراً من الشهرة والانتشار.. ما الذي منحتك إياه هذه التجربة من مفاهيم؟

في مرحلة معينة ولاسيما في مرحلة الشباب، يصبح لدى الفرد هاجس لكي يُقرأ وأن يصبح مشهوراً، لكن هذه الحالة يجب أن لا تتحول لحالة مرضية، ولكنها تبعية أيضا؛ الكاتب لا يكتب لأجل نفسه بل لجمهوره الذي يريد أن يقرأ له..

في القصص العاطفية قديما كنا نكتب للحبيبة؛ فجمهوري حينها يكون فقط تلك المرأة التي تقرأ رسالتي وتفرح لذلك؛ إلا أننا عندما ننتقل نحو الجمهور الواسع ربما نملك نفس الشغف تجاه قراءة الآخرين لنا، وهو شغف عاطفي أيضاً، فأنا أفرح عندما تُقرأ رواياتي بكل اللغات وفي كل أنحاء العالم؛ ومن هنا تأتي الشهرة.

فعندما تصل إلى مرحلة معينة من الشهرة وتصبح كتاباتك مقروءة، وعند الحصول على جوائز عديدة وهي اعتراف بجهودك، هنا نواجه نوعين من المثقفين منهم من يعيش حالة مرضية كما ذكرت في البداية؛ والنوع الآخر بالعكس تزداد ثقتهم بأنفسهم وبالتالي يزداد تنوعا..

أعتبر نفسي من النوع الثاني؛ وهذا ليس تفاخراً؛ لكن هذه حقيقة أن ما كتبته تمت قراءته وله ناس يهتمون به سواء بشكل رسمي من قبل لجان الجوائز أو القراء، فأنت لا تعرفهم ربما هم بالآلاف أو حتى بالملايين، هؤلاء الذين يتلقون الكتب ويقرؤونها ويستمتعون بها، هذا بالضبط ما يعطيك الثقة بالنفس، كما يمنحك شيئاً من التواضع بأنك بذلت جهدا لتصل لهذه المرحلة..

ولا ننسى أن هناك صدف الحياة التي تصنع الإنسان والتي تسمح له أن يتمتع بهذه الشهرة؛ فهنالك الكثير من الكُتاب الجيدين والمرموقين، وأنا أعرف منهم الكثير إلا أنهم للأسف لم يكن لديهم حظوظ من الشهرة ولم تُقرأ نصوصهم، حتى إن منهم من توفى وهو يحلم أن تُقرأ كتاباته، رغم أنهم كتاب جيدون. لذلك نقول في الأدب إن الشغف وفعل الكتابة مهم لكن أيضاً الأهم من كل شيء هو أن يكون لديك جمهور كبير يقرأ ويستمع لك كل ما أردت أن تقول شيئاً جديداً.

وأعتقد أن الترجمات واللقاءات الصحفية ووسائل التواصل حتماً تلعب دوراً كبيراً. أذكر هنا موقفاً صغيراً حدث لي حين كنت عائداً من مطار استوكهولم السويدي متوجهاً إلى باريس، التقيت بفتاة شابة تقرأ إحدى رواياتي، دون أن تتعرف على شخصيتي في الواقع. أردت أن أسألها عن محتوى الكتاب والكاتب، لكن رأٍيتها تقرأ بمتعة لم أقاطعها. تلك الصدفة الجميلة جعلتني أجلس بجانبها في الطائرة، وهنا سألتها لأتعرف على رؤية الآخرين فأجابت بحماس غير منتظر عن الرواية.

لذا أقول إن سلطة الأدب وقوتها تشبه الغواصة تدخل من بحر وتخرج من بحر ثان؛ فالبعد الإنساني للنصوص الأدبية هي التي تخلق العلاقات. ومن هذا المبدأ نقول إن الترجمة مهمة جداً، وشهرة الكاتب تأتي من هذا الجانب، وأن الكاتب إذا بلغ هذا السقف فهو أمر جيد، وأنا في الحقيقة سعيد بهذه الحالة.. إنها حالة طيبة تدفعني دوماً لكتابة نصوص أجمل.

إذا انتقلنا لعالم البزنس والمبيعات؛ تحقق بعض أعمالك أيضاً مبيعات كبيرة في الأوساط الجزائرية والعربية.. إلى أي مدى تمثل المبيعات معياراً للحكم على العمل الأدبي؟

المبيعات شيء مهم، لكنها ليست معياراً للجودة؛ “البيست سيلر” هو عبارة عن تصنيع يبدأ من الدار، إذ كيف يصنعون الكاتب ثم كيف يصنعون النص ثم كيف يغدقون على النص من الأموال للذهاب به نحو الشهرة، حتى يفرضون عليك الكاتب نفسه ونصه، إذ يدفعون الجماهير للحديث عن عمل معين فتكتشف إن لم تقرأ هذا العمل مما تشعر أنك خارج السرب، وعندما تحاول قراءته لا تجد كل هذه العظمة ولهذا علينا أن نحذر.

من الجيد أن تنشر الأعمال كي تدر عليك الأموال ولاسيما أنك تنفقه في أمور إنسانية وذات قيمة؛ فربما لم أقر بهذا الموضوع من قبل، إلا أنني أحرص سنوياً على أن أحوّل كافة حقوقي وأرباحي من كتبي لصالح مرضى السرطان؛ فالمبيعات ليست معياراً ولكنها مهمة، إذ أنك لا تستطيع أن تكون كاتباً دون أن يكون لديك قراء وجمهور، لكن الأهم من كل ذلك هو أن يكون للكاتب مبادئ، كأن يحارب دائماً لإيصال خطاب معين للجمهور.

لقراءة المزيد من الحوارات الصحفية مع المثقفين في “بزنس برس”: